第8回文化庁メディア芸術祭にて『Global Bearing』がアート部門優秀賞を受賞、第9回と第13回でも審査委員会推薦作品に作品が選出されている平川紀道さん。今回採択された企画『高次元空間(非ユークリッド空間を含む)における可視化に依らない作品制作』(仮)では、アートにとって未踏の地であり続ける高次元空間において、算術とコンピュータによってもたらされる表現の可能性を探ります。

平川さんのアドバイサーを務めるのは、編集者/クリエイティブディレクターの伊藤ガビン氏と、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] 主任学芸員の畠中実氏です。

平面作品と映像作品の展示

平川紀道(以下、平川):中間面談以降、東京大学柏キャンパスでのオープンキャンパスと豊田市美術館で成果物の展示をしました。

オープンキャンパスでは、『sunset [gradation,complexity,spot]』という3枚の静止画を発表しました。ネットで探した夕日の画像を5次元で回転するプログラムを通し、出力したもののなかから適切なものを3枚選びました。夕日を美しいと思う根拠はどこにあるのかを自分なりに分析して選ぶときの基準としました。ひとつ目は、構図的に大地と対比される形で画面の上半分がきれいなグラデーションになっている状態。ふたつ目は、雲や光の陰影など色と形状の複雑な構造が見えている状態。3つ目は、空のなかで太陽自体が抜きで見えている状態。その3つのどれか、もしくはその組み合わせがあるときに夕日をきれいだと思うと考えたので、特徴的にあらわれたものを最終的に選びました。

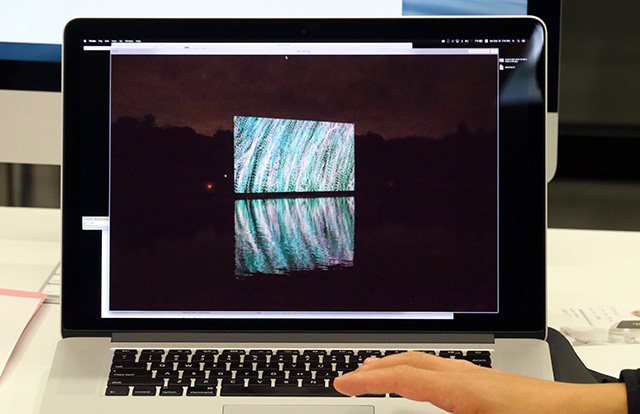

豊田市美術館での展示は、5次元のデジタル画像が時間軸で並んでいるものを6次元で映像データに捉えることをしました。実際にマテリアルとして使ったのは、自宅のベランダから6秒置き6分間にわたり空をインターバル撮影をした連続画像です。映像は、回転して6分経つと最初のフレームに戻ってくる構造になっています。回転しているようにも見えるのですが、奥行きについては計算していないので完全に錯覚だと思います。その証拠に、時計回り/反時計回りのどちらに回転しているように見えるかが人によって変わるんです。実際の展示では6分×10個を続けてみるのではなく、30秒置きに10種類のファイルをローテーションしながら見る形にしました。ですので、最初の6分間は始まる瞬間を10ファイル分見ることができ、最後の6分間では戻ってくる瞬間を全ファイル分見ることができました。

展示を通して見えてきた問題点

平川:豊田市美術館での展示が10月の終わりだったのですが、これからどうしようか考えています。この作品をどういいと判断していいかがわからない状態なんです。それがおもしろいところでもあるのですが。

伊藤ガビン(以下、伊藤):回転している感じがすごくありましたね。回転させているから回転が見えるというのは理屈としてあるけれど、それがちょっともったいないと思います。あと、画像を元にしているから画像のフレームがわかってしまう。四角いフレームが回転していることによる制約が大きいと感じました。例えば、素材が360度の全天周だとすると、中心がないから回転させたときに座標をどう持つかというところが大きな問題となりますよね。すると、フレームがないことで端と端がどうつながるのかが想像し得ない感じがする。いまは画像の座標が画像の中心にあって切り取られたフレームがあるので、回転の軸をどこにするかという問題というのがまず発生してしまいます。フレームの端が意識されないとどうなるんだろうと思いました。

平川:それは考えてなかったです。ただ、実際の空間の中での曲がりをコンテンツと連携させることができないかなとは考えていました。出来上がってみた感想としてそれほどいいと思えなかったんです。それも伊藤さんがおっしゃっていた理由と同じで、画面の外の余白が気になってしまって集中できないので、それを何とかする方法が必要なんです。回転の種類は空間と空間を軸にとれるのはXYだけで、色と空間、空間と時間、色と色、色と時間という5種類の回転があるんですが、現状は3種類しか使ってません。6分で必ず1周するような回転を選んだので、整数で割り切れるものを選んだのですが、よく考えてみると、整数回転で割り切っているところが回転が見えやすくなりすぎている原因でもあります。ただ、作品の見せ場をどこに持っていくかという目処を立ててから作らないとまた同じことになる気がします。

畠中実(以下、畠中):回転以外に元の画像が高次元変換されているということを認識させる方法はあるんですか?

平川:いわゆる線形変換というものがあります。つまり形は変わってしまうけど逆の操作をすれば元に戻る変換というのは数学的にはすべて列挙されているらしいので、それを試すことはできるのですが、この形状自体がこの空間内に保存されている変換というのは回転しかないのではないかと思います。あとは、ライブカメラを使って回転させつつリアルタイムで新しい何かを取り込みながら6次元上で何かを作るということもできる気がしています。計算がものすごく重たくなるので作品として見た時に挙動が遅いものになる可能性はありますが、既存の映像ファイルを使って変換していくよりもダイナミックに、より純粋に高次元の中で制作している感覚が得られる気がしています。

畠中:たしかにリアルタイムに見えているものを変換するという方法はあるかもしれませんね。フレームの問題は、風景が対象になるとやはりどうしてもフレームがあるんだけど、例えば背景をホワイトになるように撮影した「もの」を使用するというのもありえるのでしょうか。

平川:確かに、それもありかもしれないです。いまのプログラムだと、黒は黒として残っているし白は白として残っているので、アルファを使って背景を存在しないことにしてしまえばフレームの縁が見えてしまう問題は解決するかもしれないです。モチーフの選び方も考えないといけませんね。

サイエンスとエンターテインメントの共存

伊藤:今の段階のものも楽しいですけどね。ただ、これを見る初めての人がいて、いわゆるサイエンティック・ビジュアライゼーションの映像集とどこか違うのかという話になったら、もう少し体験としてのスペクタクル感が必要なのかもしれません。夕日の話でいうと、グラデーションや複雑さと同時に没入感とかそういうことも必要かもしれないですね。

畠中:そうですね。夕日の写真は誰にも共有できる、ある意味では陳腐な美しさのイメージというところからはじまっていると思うけど、やはり感情的になにか感じるものがあるわけです。次元を深めてみたらどう見えるんだろうという科学的な関心というのは、興味深いアプローチだし意味もあるんだけれども、美術として見るとそれだけだと観客を納得させるのはむずかしいかもしれない。「あなたの関心ごとを見せられてもどう感じてよいかわからない」ということになってしまう。そう言われるのは悔しいので、その関心の中にこそ何かしらの社会的な関係性はあるんだと理解してもらえた方がいい。もっと視覚的にダイナミックな変化を選んで、ある意味エンターテインメントに振ってもよいと思います。音と一緒に聞いているとミュージックビデオのように感じる瞬間もありますし。見ていても、次元、空間、時間などの思考が引き出される感じがある。作りながら考えることでなにか突然発想が飛躍したりすることがあるかもしれませんね。

平川:そうですね。一回サイエンスを離れてみるというのもおもしろいという気もしています。僕もKavli IPMUでの滞在から時間が経って冷静に見ることができるようになりました。作っているときはまわりに数学や物理をやっている人しかいない環境でしたが、そんなに堅苦しくない、もう少しアートらしい飛躍が入っていてもいいと思います。そこに直接社会性が入ってくるということもできなくはないと思いますしね。

伊藤:そこで作家性をどう切り取るかですね。

平川:そうですね。映像そのものを見ていると、おもしろいと言えばおもしろいんですよね。実はプログラムの中で時間は0に固定してあるんです。時間を含めた立体が回転するから時間が流れているように見えるというのもおもしろいとは思うんですよね。フレームを進めること以外に時間を流す方法があったということがわかりました。

畠中:そういうものをビジュアライズするという側面もあると思うんです。映像化することによってはじめて了解できるような事柄を扱うことができるという期待もあります。でも、やはり5次元ということを突き詰めないとおもしろくないという気もするんですよね。高次元の映像表現という、初めての試みであるということを打ち出したほうがいいと思います。

伊藤:いろいろ試せることはありそうですよね。

平川:はい。次の展示に向けて、モチーフを選ぶことと、豊田市美術館の展示で発見した改善点を潰していきたいと思います。

―成果プレゼンテーションでは、多次元による表現をさらに磨き上げたものがプレゼンテーションされる予定です。