さまざまな人の人生における疎外感や孤独についての短編アニメーションを制作している長野櫻子(anno lab)さん。今回、採択された『それぞれの日々』は、福岡市に住んでいる6組にインタビューした内容をもとに制作するアニメーション作品です。コロナ禍で他者との交流を制限される中、街に住む人たちはどんなことを考え、どう過ごしていたのか。何に不安を感じ、希望を見出して過ごしていたか。変化の時間の中にあった、「歴史に残ることのない、ささやかな、誰かの日常」の漠然とした不安を忘れないための作品を制作します。初回面談では、全体の構成やアニメーション制作工程の工夫などが語られました。

アドバイザー:森まさあき(アニメーション作家/東京造形大学名誉教授)/米光一成(ゲーム作家)

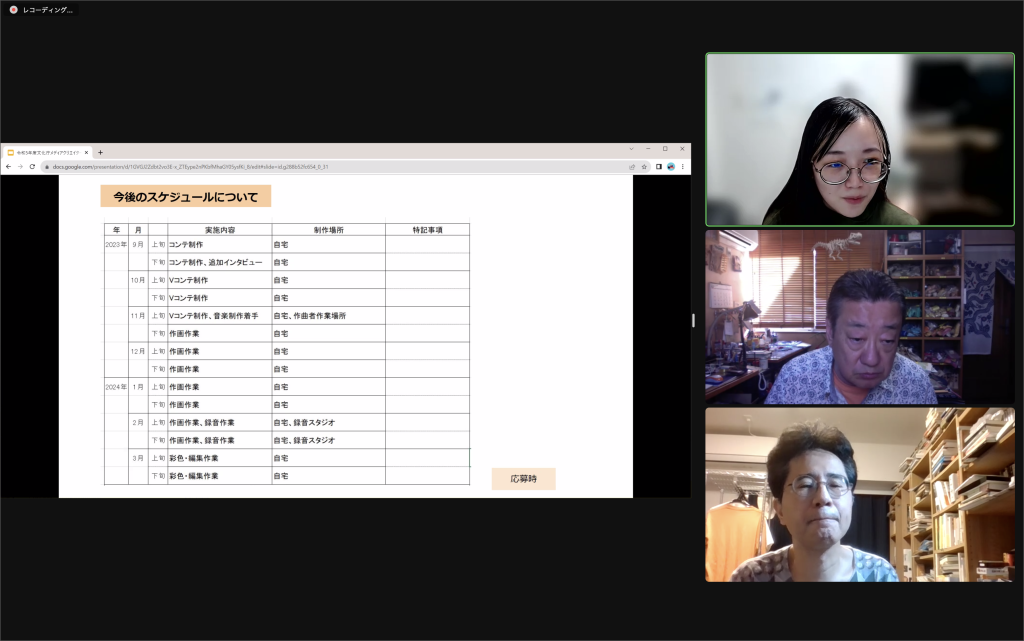

初回面談:2023年10月6日(金)

変化の渦中にあった「普通の人の生活」を描くには

全体の構成を考える

アニメーション『それぞれの日々』のベースとなる、コロナ禍の生活を教えてもらうインタビュー相手は、福岡市在住者を対象に、年代や性別などの属性が分散するように6組が選ばれました。作品の冒頭2分間はすでに制作が完了しています。長野櫻子(anno lab)さんが今回の作品で目指しているのは「鑑賞者自身のコロナ禍の生活を思い出し、他者の生活に思いを寄せてもらうこと」だと言います。また、人や物との接触に気を使ったり、アルコール消毒で意識したりする「手」に焦点を当てて描きたいとのこと。具体的には6組のストーリーをつなぐカットとしてそれぞれの人の手の描写を入れる予定です。画面づくりにおいては、1組ずつ順番に登場するほか、画面を分割して複数の人のストーリーを同時に進めていくといった工夫も検討していると話しました。

長野さんからは、今作に似たスタイルで制作した過去作品として『あなたが誰で、どんなに孤独だろうとも』(2022)が紹介されました。本作は、孤独感をテーマとして3人にインタビューした内容から制作した6分半のアニメーション作品です。

アドバイザーの森まさあきさんは、登場人物が多いこともあり早めに全体の構成を考えてVコンテをつくることを提案しました。また、鑑賞者を飽きさせないための編集の工夫について検討を促します。しかし、アドバイザーの米光一成さんは、登場人物の日々のエピソードを描く作品なので、過度な編集には疑問を呈します。「画面を分割するなどの工夫は、伝えたいことを邪魔してしまうかもしれない。むしろコロナ禍での生活の細かな変化を丁寧に拾うことで、退屈はしない内容になるはず」と話します。

また、米光さんから参考作品が紹介されました。村上春樹がオウム真理教の地下鉄サリン事件の関係者にインタビューした『アンダーグラウンド』(講談社、1999)は、サリン事件に遭った人もそれ以前は普通の生活をしていたことが浮かび上がってくる内容です。「大きな状況の中にいる普通の人を描くのはどういうことかという点で参考になるかもしれない」と伝えました。

スキャンではなくカメラで

今回のアニメーションの制作工程では、一度デジタルで作画したものを印刷し、手で描き直して着彩しています。その上に、マスクの部分を白いインクで塗ったトレーシングペーパーを重ねてスキャンしています。これはマスクをコロナ禍の象徴的なモチーフとして捉え、実際に口や鼻を覆うものとして機能している点を強調するための工夫であり、またこの手法によって「版ズレ」のような効果や塗りむらも生まれます。森さんはマスクの表現に手間をかけているところに興味を示し、アナログな手法を取り入れているのであれば、スキャンではなく真上からカメラで撮影してみてはどうかと提案。そうすると、もっとアナログの面白さが出るのでは、と助言しました。

6組へのインタビューは1年前ほど前に終えたものの、記録用の録音と動画にとどまっていることもあり、今後改めて行う予定だと長野さんは話しました。森さんは、コロナ禍がいまだ続いているため再びインタビューしたらまた何か違った展開が生まれるかもしれないと言います。前回のインタビューから1年が経った今、「インタビューのその後」を聞く視点も大切にしてほしいとのことです。その上で、「作品の最後をどのように締めくくるかはさまざまな方向性が考えられて面白い」と話しました。米光さんは、「新型コロナウイルス感染症が流行した時期は、皆がマスクに詳しくなったり、行動制限がきっかけで結婚する人や逆に離婚する人がいたりと、自分の身の回りでもいろいろな変化がありました。鑑賞した後に、自然と『こうだった、ああだった』と話が出てくるような作品になるといいかもしれません」と話しました。

→NEXT STEP

Vコンテの制作と追加のインタビューを行う