2015年2月11日(水・祝)、第18回文化庁メディア芸術祭受賞作品展の開催期間中でもある六本木の国立新美術館にて、7組のクリエイターと4名のアドバイザーが出席して「成果プレゼンテーション」が開催されました。その様子を今回から3回にわたってお伝えしていきます。

「成果プレゼンテーション」は、クリエイターが1組ずつ自身の作品を紹介。第一部(チーム「ストリッカー」、安野太郎、大脇理智、三原聡一郎)と第二部(ぬQ、吉野耕平、有坂亜有夢)、そしてアドバイザーを交えてのディスカッションを行う第三部の三部構成で進行しました。

チーム「ストリッカー」

最初の発表は、チーム「ストリッカー」のゴッドスコーピオンさんと宮城恵祐さん、そして協力者でデザイナーのKenta Cobayashiさん。

彼らが今回開発する「ストリッカー」は、街中でみかける「ステッカー」というストリートカルチャーをもとに、インターネット上で行われる新しいコミュニケーションを生み出すアプリケーションです。

―まずは代表のゴッドスコーピオン(以下ゴスピ)さんから発表が始まります。

ゴスピ:ストリッカーではその場所にある「感情や感覚が蓄積されている場所」を可視化します。アプリでは自分だけのステッカー画像をつくって、マップデータ上に貼っていきます。そのステッカーをはがして自分のコレクションにしたり、その時に感じたことをイメージとしてステッカーに乗せて貼ったりすることもできます。

詳しくはこちら→http://ssssstrickerrrrr.com

―「ストリッカー」はアプリケーションとしてインターネット上だけで完結するのではなく、ローカリティを意識した仕掛けとして、専用の車と屋台を制作したそうです。車の装飾と屋台のデザインを担当した宮城恵祐(以下宮城)さんからもプレゼンがされました。

宮城:この屋台と車はアプリケーションと連動する予定で、アプリをインストールしたスマホが近づくと、音や画面の変化でが反応したり、特別なステッカーデータが入手できたりします。ほかにもストリッカーのデモンストレーションを行う場にもなります。今朝も、完成したばかりのこの車で来ました。

―今後は屋台と車を活用して、お祭りやアートイベントに参加してプロジェクトをアピールしてゆくとのことです。

ゴスピ:いろんな人から情報を集めて、人の痕跡を辿って歩いて、頭の中に地図を作るのが好きなんです。ストリッカーは感覚や感情など、瞬間に現れたり消えてしまうものを取り扱っていています。それがどう変性していき、波及していくのかということに興味があるんです。

<アドバイザーからのコメント>

遠藤雅伸氏:当初のネット上で「ステッカーを貼る」という企画から、地域性とかその共有も視野に入ってきて、良い方向に変わったと思います。とくに車や屋台を使って現場でやっていくというところが良くなりました。あとは既存の類似サービスに対する知識をもっとつけてください。そうすれば、これでしかできないものがきっと見えてくると思います。

―「ストリッカー」は公式ローンチに向けて申請中とのこと。もうすぐみなさんの手に触れることができるとのことです。

安野太郎

二番目の発表は、アーティスト・イン・レジデンスで現在ドイツに滞在中の安野太郎さん。スカイプをつなげての発表となりました。

安野太郎(以下安野)さんは、第17回のメディア芸術祭で「ゾンビ音楽」が審査委員会推薦作品に選出されました。今回の企画ではその「ゾンビ音楽」とロボット掃除機との合体に挑みます。

安野:私は人間のルールに当てはまらない動きをするロボットをゾンビだと捉え、そのゾンビが奏でる音楽を「ゾンビ音楽」としました。「ゾンビ音楽」は、今までリコーダー4重奏などの形式で発表してきました。

―ベルリンから中継されている画面の中で「ゾンビ掃除機」を見せる安野さん。プレゼンは続きます。

安野:今回は、いま家庭に浸透している「ロボット掃除機」を活用しています。彼らは自律して動き回りますが、その排気を用いてリコーダーを鳴らしながら、まるでゾンビのように徘徊します。このロボット掃除機には多くのセンサーが備わっていますが、今日はロボット掃除機の前方、右、左にある各センサーの状態によって音が変わるプログラムを組んであります。

安野:現代は、奴隷的な仕事に従事しているのはロボットです。かつて奴隷であった黒人文化からジャズが生まれたように、ロボット=ゾンビから新しい音楽を生み出したいと考えています。

―ここで共同制作者の手により、会場内で実演が行われます。リコーダーを搭載したロボット掃除機4台が縦横無尽に動き回ります。バラバラに動いたり、一箇所に集まったりと予測不能の「ゾンビ」の挙動にあわせて笛の音が会場内を包みます。

<アドバイザーからのコメント>

遠藤雅伸氏:最初は果たしてどうなることかと心配していましたが、ここまでちゃんと動いたとは素晴らしいです。

田中秀幸氏:まだまだ改良していくということで今後も楽しみにしています。

―今後は10台まで数を増やす予定とのこと。今後のプロジェクトの展開にも期待です。

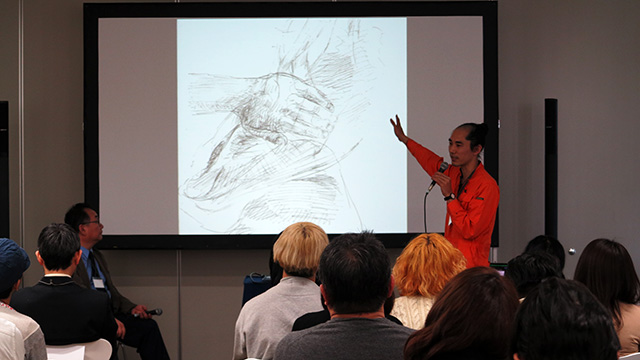

大脇理智

三番目の発表は大脇理智さん。今回の大脇さんの企画ではダンスという「動き」をテーマに、身体表現の可能性を広げることを試みています。ヘッドマウントディスプレイと可動式アームの先に取り付けられたビデオカメラを用いて、視覚と身体の関係性を意識させます。

―普段はアーティストをバックアップするエンジニアでもある大脇理智(以下大脇)さん。自身の作品としては身体表現が多いとのことで、自身でメカニカルな作品をつくるのは初めてだと言います。

大脇:今回、アーティストのバックアップでなく作家として作品制作をした結果、とても自由に制作をさせてもらいました。その結果とも言えるのですが、昨晩になって改良していた機械の一部が壊れてしまいました。今は形は整ってはいますが、激しく動かすと壊れてしまいますので最後にお見せします。

―前日になって壊れてはしまいましたが、企画段階からコンセプトについて検討を重ねてきた過程を説明します。

大脇:今回の企画段階で最初に「自分で自分を触っているところの絵」を描きました。例えば、「自分で自分の首の裏を触っている」状態は、決して目で見ることができませんが、触覚としてはよく感じることができます。そんなところから「触覚的なものをどう表現していくか」ということを半年間よく考えていました。やはり触覚的な体験というのは対象物をつくらないと成り立たない訳で、今回の作品はワークショップ形式で発表しようと考えました。

―視点が移動するワークショップを考えつき、作品化することを決めたという大脇さん。その根底にあるのは映像の文法における一人称視点と三人称視点の曖昧な境界への着目でした。

大脇:この発想をもとに制作を進めて、12月には一度完成していたのですが、昨晩になってもっと大きくしようと作り直したら、カメラのケーブルが引きちぎれてしまいました。いま、一応動きますがきっと壊れる打ち上げ花火状態です。とにかく、これが今の成果ですので見てください。

―デモンストレーションを行う大脇さん。勢いよくアームが伸び縮みをして視点が移動します。今回はカメラの映像をプロジェクタで投影します。

<アドバイザーからのコメント>

田中秀幸氏:映像の「一人称から三人称」という部分と身体的な部分をつなげて意識化できる作品をつくるというところはすごく面白いです。普段から映像をつくっている身としてはいつも文法的に使っているものであり、あまり意識したことはなかったです。ぜひ体験したいです。

三原聡一郎

四番目の発表は三原聡一郎さん。三原さんの作品は交換不可能な価値の探求を目的とした微生物燃料電池の発電エネルギーによる小さな虹の発生を試みるアートプロジェクトです。アクリル製の箱に包まれた「微生物燃料電池」を持参しての登壇となりました。

―最終面談から今日まで、ひたすら微生物燃料電池の大量生産を続けてきたという三原さん。映像や資料を揃えてプレゼンテーションに臨みます。

三原:僕は土の中にいる微生物の生命活動を活用した電池を作って、小さな虹をつくろうと思っています。今日はその電池の実物を一台持ってきました。

この支援を受けている約8ヶ月の間で発電量が大きくなるように様々な土地の土を採集し、試行錯誤を重ねてきました。現在ビデオカメラで撮影できるレベルまで光量をあげることができました。そして、最終的なインスタレーション作品としてのプランニングの段階までもってくることができました。

―今回のプロジェクトを通して「エネルギー」について深く考えたという三原さんは、最終的には「太陽と地球」に還っていくような気がしているといいます。

三原:この作品で、地球と太陽を暗示したり意識させたりするものをつくれないかなと思いました。膨大な量の電池で、ごく僅かな電力しか出ませんが、微生物に栄養を与え続ければ半永久的に発電ができるということは、ものすごく面白いものだと思います。

―三原さんが制作を開始した場所はオーストラリア。オーストラリアの土で最も電力の生成値が高かったものを目標に、帰国後も色々な場所を探り、一定の電力の生成は成功したと言います。土だけではなく、ゆくゆくは人の排泄物を餌として与えることで電力を生成できないか考えているそうです。

三原:インスタレーションのプランについて、今までは光をわかりやすく見せるために、「暗室」や「中を覗く場所」を展示場所として考えていましたが、今になって考えるのは「根本的には見えなくても良いのではないか」と思っています。そもそも微生物は人の目には見えないものだから。そして、詳しく電力計算をするとこの作品の完成系を展示するためには「直径20mのスペース」が必要なんです。このプロジェクトに興味のある人と出会うことができて、この作品専用の美術館を作ることができれば理想だと思っています。

<アドバイザーからのコメント>

遠藤雅伸氏:光を見ようとしても見れないということは、微生物的なところとも一致していますね。何より本当に一定の起電力を確保できたところが良かったです。

―次回は第二部(ぬQ、吉野耕平、有坂亜有夢)の成果プレゼンテーションのレポートを掲載します。